Stimmrechtsalter 16

Worum geht’s?

In der Schweiz können Personen ab 18 Jahren abstimmen und wählen. Wichtig zu erwähnen ist der Unterschied zwischen aktivem und passivem Wahlrecht. Aktiv bedeutet, dass an einer Wahl oder Abstimmung teilgenommen werden kann. Beim passiven Wahlrecht hingegen geht es darum, sich selbst in ein Gremium (z.B. in ein Parlament) wählen zu lassen.

Seit einiger Zeit kommt immer wieder das Anliegen auf, das Stimm- und Wahlrechtsalter auf 16 Jahre hinabzusetzen. Neben verschiedensten Vorstössen auf kantonaler Ebene wurde 2019 auch ein entsprechender Vorstoss auf nationaler Ebene eingereicht. Seither wird das Thema breit diskutiert. Bei den meisten bisherigen Vorlagen zum Stimmrechtsalter 16 ging es vor allem um das aktive Stimmrecht der Jugendlichen.

Die Schweiz ist föderalistisch organisiert, das heisst der Bund, die Kantone und die Gemeinden teilen sich die Verantwortung und Umsetzung der öffentlichen Aufgaben. Entscheide werden je nach Zuständigkeit auf nationaler, kantonaler oder kommunaler Ebene gefällt. Die Autonomie der Kantone macht es möglich, dass sich das Stimmrechtsalter auf nationaler Ebene von jenem auf kantonaler Ebene unterscheiden kann. Die Diskussion des Stimmrechtsalters wird deshalb nicht nur national geführt, sondern ist auch in verschiedenen Kantonen ein aktuelles Thema.

National

Das Stimm- und Wahlrecht hat eine lange Geschichte in der Schweiz. Einschränkungen des Stimm- und Wahlrechts kennt jede Demokratie. Die Einschränkungen verändern sich aber über Zeit und passen sich z.B. gesellschaftlichen Entwicklungen an. So gab es bis 1971 Einschränkungen aufgrund des Geschlechts. Bis heute gibt es Einschränkungen aufgrund der Nationalität und des Alters einer Person. Im folgenden Text liegt der Fokus auf der Einschränkung durch das Alter.

- Bei der Gründung des Bundesstaats 1848 lag das Stimmrechtsalter bei 20 Jahren

- 1991 wurde das Stimmrechtsalter auf 18 Jahre gesenkt (Bundesamt für Statistik 2021)

- Aktuell wird diskutiert, das Stimm- und Wahlrecht auf nationaler Ebene von 18 auf 16 Jahren herabzusetzen

Die Nationalrätin Sibel Arslan hat 2019 das Anliegen, das aktive Stimmrechtsalter auf nationaler Ebene auf 16 Jahre zu senken, als Parlamentarische Initiative (19.415) eingebracht. Im Rahmen der parlamentarischen Beratung hat die zuständige Kommission des Nationalrats (SPK-N) beschlossen den Entwurf der Verfassungsänderung in die Vernehmlassung zu schicken. Die Kantone waren sich nicht alle einige. Einige sind für die Verfassungsänderung (z.B. AR und GL) und andere Kantone stellen sich dagegen (z. B. AG und AI). Auch das Jupa Kanton Bern und der Junge Rat Basel-Stadt haben an der Vernehmlassung teilgenommen und sprechen sich für ein tieferes Stimmrechtsalter aus. Ebenso haben sich viele Verbände und Organisationen, insbesondere solche, die sich für Kinder und Jugendliche einsetzen, für die Verfassungsänderung ausgesprochen (Stellungnahmen zur Vernehmlassung). Auch unter den Parlamentarier:innen besteht Uneinigkeit. Der Nationalrat hat der Vorlage mehrfach zugestimmt. Die zuständige Kommission des Nationalrates (SPK-N) hat die Vorlage wiederholt abgelehnt und dem Rat empfohlen, das Anliegen abzulehnen.

Nachdem das Geschäft nun ein weiteres Mal in der Kommission und anschliessend im Nationalrat besprochen wurde, hat der Nationalrat mit 106 zu 84 Stimmen entschieden das Geschäft abzuschreiben. Es wird vorerst zu keiner Volksabstimmung auf nationaler Ebene zum Stimmrechtsalter 16 kommen.

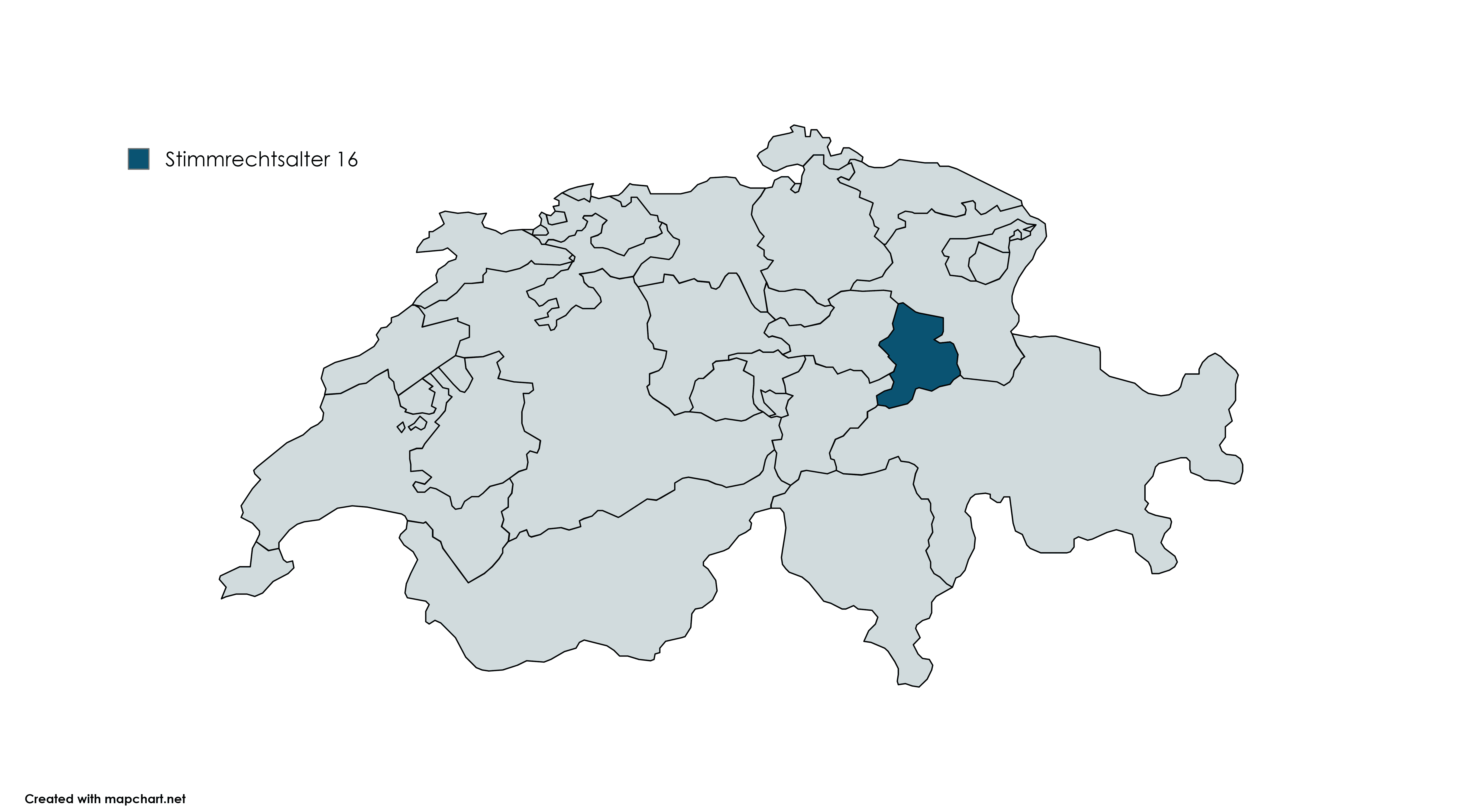

Kantonal

In vielen Kantonen gab es bereits Diskussionen, Vorstösse oder Initiativen zum Stimmrechtsalter 16. Diese Liste gibt darüber einen aktuellen Überblick. Die Liste wird laufend aktualisiert. Dennoch kann nicht garantiert werden, dass für alle politische Prozesse immer der aktuelle Stand vorliegt. Wenn nicht explizit erwähnt, handelt es sich jeweils um Vorlagen, die nur das aktive Stimmrechtsalter herabsetzten wollen.

Erfolgreiche Vorlagen

Der Kanton Glarus ist momentan der einzige Kanton, der das Stimmrechtsalter 16 bereits eingeführt hat. In Glarus gibt es die Landsgemeinde und somit ist die Art der Beteiligung etwas unterschiedlich zur Urnenwahl. Bei der Landsgemeinde wird nicht per Brief abgestimmt, sondern an einer Versammlung unter freiem Himmel per Handheben. Die Einführung des Stimmrechtsalter 16 wurde an der Landsgemeinde beschlossen.

Gescheiterte Vorlagen

In sechs Kantonen kam es zu Volkabstimmungen, die abgelehnt wurden.

- Basel-Stadt: 2009 lehnt die Bevölkerung das Stimmrechtsalter 16 mit einem Nein-Stimmenanteil von 72% ab (Internetseite 24).

- Baselland: 2018 wurde die Initiative «Stimmrecht mit 16» in Baselland mit 84.5% Nein-Stimmen deutlich abgelehnt (Internetseite 1).

- Neuenburg: In Neuenburg scheiterte die Vorlage 2020 mit 58.5% Nein-Stimmenanteil an der Urne (Internetseite 2).

- Uri: Nach 2009 hat das Stimmvolk auch 2021 die Vorlage zum Stimmrechtsalter abgelehnt. Mit einem Nein-Stimmenanteil von 68.4 Prozent ist das Resultat deutlich ausgefallen (Internetseite 3). 2009 lag der Nein-Stimmenanteil allerdings noch bei 79.9% (Internetseite 4).

- Zürich: Am 15. Mai 2022 hat die Zürcher Stimmbevölkerung die Vorlage zum Stimmrechtsalter 16 mit 64% Nein-Stimmenanteil abgelehnt (Internetseite 37). Die Regierung und das Parlament hatten die Vorlage zur Annahme empfohlen (Internetseite 16).

- Bern: Am 25. September 2022 spricht sich die Berner Stimmbevölkerung gegen das Stimmrechtsalter 16 aus. Der Nein-Stimmenanteil betrug 67% (Internetseite 41). Der Grosse Rat hatte eine entsprechende Motion mit 83 zu 66 Stimmen angenommen. Die Regierung hingegen beantragte die Ablehnung der Vorlage (Internetseite 39).

Bereits vor einer Volksabstimmung sind die Vorlagen in den folgenden Kantonen abgelehnt worden.

- Freiburg (2010): Der Grosse Rat entscheidet sich gegen das Stimmrechtsalter 16 (Internetseite 5).

- Thurgau (2019): Eine Motion zum Stimmrechtsalter 16 wird vom Thurgauer Grossen Rat abgelehnt (Internetseite 6).

- Schaffhausen (2019): In Schaffhausen stimmt das Parlament gegen das Stimmrechtsalter 16 (Internetseite 7).

- Jura (2020): Das Parlament im Kanton Jura lehnt einen Vorstoss zum Stimmrechtsalter 16 ab, nachdem die Regierung diesen unterstützt hatte (Internetseite 31).

- St. Gallen (2020): Der Kantonsrat tritt nicht auf eine Motion ein, die das Stimmrechtsalter auf 16 Jahre herabsetzen möchte. Auch die Regierung beantragte Nichteintreten (Internetseite 29 und Internetseite 30). 2021 lehnte die Regierung ausserdem eine Motion ab, die es den Gemeinden ermöglichen soll, das Stimmrechtsalter kommunal auf 16 Jahre herabzusetzen (Internetseite 8).

- Luzern (2021): Der Luzerner Kantonsrat hat sich knapp gegen ein Stimmrechtsalter 16 ausgesprochen. (Internetseite 9).

- Waadt (2021): Eine Motion von 2018 wird 2021 vom Waadtländer Parlament knapp abgelehnt (Internetseite 10).

- Zug (2021): Die Zuger Regierung lehnt eine Motion zum Stimmrechtsalter 16 ab (Internetseite 11).

- Schwyz (2021): Das Schwyzer Kantonsparlament lehnt einen Vorstoss zum Stimmrechtsalter 16 ab (Internetseite 25).

- Genf (2022): In Genf hat sich die Kommission für politische Rechte des Grossen Rates mit einem Gesetzesentwurf zum Stimmrechtsalter 16 beschäftigt und gemeinsam mit Jugendlichen des Kantons darüber debattiert (Internetseite 28). Im September 2022 lehnt das Genfer Parlament eine Vorlage zur Senkung des Stimmrechtsalters ab (Internetseite 42).

Laufende Prozesse

- Aargau: Der Regierungsrat spricht sich gegen das Stimmrechtsalter 16 aus. Als Antwort darauf, haben gewisse Jungparteien eine Initiative zum Stimmrechtsalter 16 lanciert (Internetseite 12). Diese wurde am 07.02.2023 eingereicht (Internetseite 43).

- Basel-Stadt: Momentan wird erneut über die Einführung des Stimmrechtsalters 16 debattiert. Das Parlament überweist das Geschäft an den Regierungsrat zur Ausarbeitung einer entsprechenden Vorlage (Internetseite 33).

- Solothurn: Auch in Solothurn kündigen Jugendliche eine Volksinitiative zum Stimm- und Wahlrecht ab 16 Jahren an (Internetseite 26). Währenddessen spricht sich der Kantonsrat dagegen aus, dass Gemeinden in Solothurn das Stimmrecht auf 16 Jahre senken dürfen (Internetseite 27).

- Tessin: Im Kanton Tessin gab es 2020 einen Vorstoss zur Einführung des passiven und aktiven Stimmrechtsalters 16 (Internetseite 32).

- Graubünden: Mehr als die Hälfte des Bündner Grossen Rates hat eine Motion zum Stimm- und Wahlrechtsalter 16 unterschrieben (Internetseite 13). Auch die Regierung unterstützte diesen Vorstoss und beantragte dem Parlament den Auftrag zur Verfassungsänderung zu überweisen (Internetseite 36). In der Sommersession 2022 stimmte das Parlament mit 82 zu 26 Stimmen für diesen Antrag und beauftragte die Regierung eine Verfassungsänderung auszuarbeiten (Internetseite 40). Da es um eine Änderung der Kantonsverfassung geht, wird schliesslich die Bevölkerung darüber entscheiden.

- Appenzell Ausserhoden: In Appenzell Ausserhoden wurde die Kantonverfassung totalrevidiert. Im aktuellen Vorschlag der neuen Verfassung steht neu, dass alle Schweizer:innen, die das 16 Lebensjahr zurückgelegt haben, stimmberechtigt sind (Internetseite 14). Über die Verfassungsänderung wird es zur Volksabstimmung kommen (Internetseite 15).

- Luzern: Vier Jungparteien haben gemeinsam eine kantonale Volksinitiative zum Stimmrechtsalter 16 lanciert. Es wurden genügend Unterschriften gesammelt, sodass die Initiative am Montag, 22.05.2023 eingereicht wurde. (Internetseite 44)

Momentan sind keine kantonalen Volksabstimmungen angesagt.

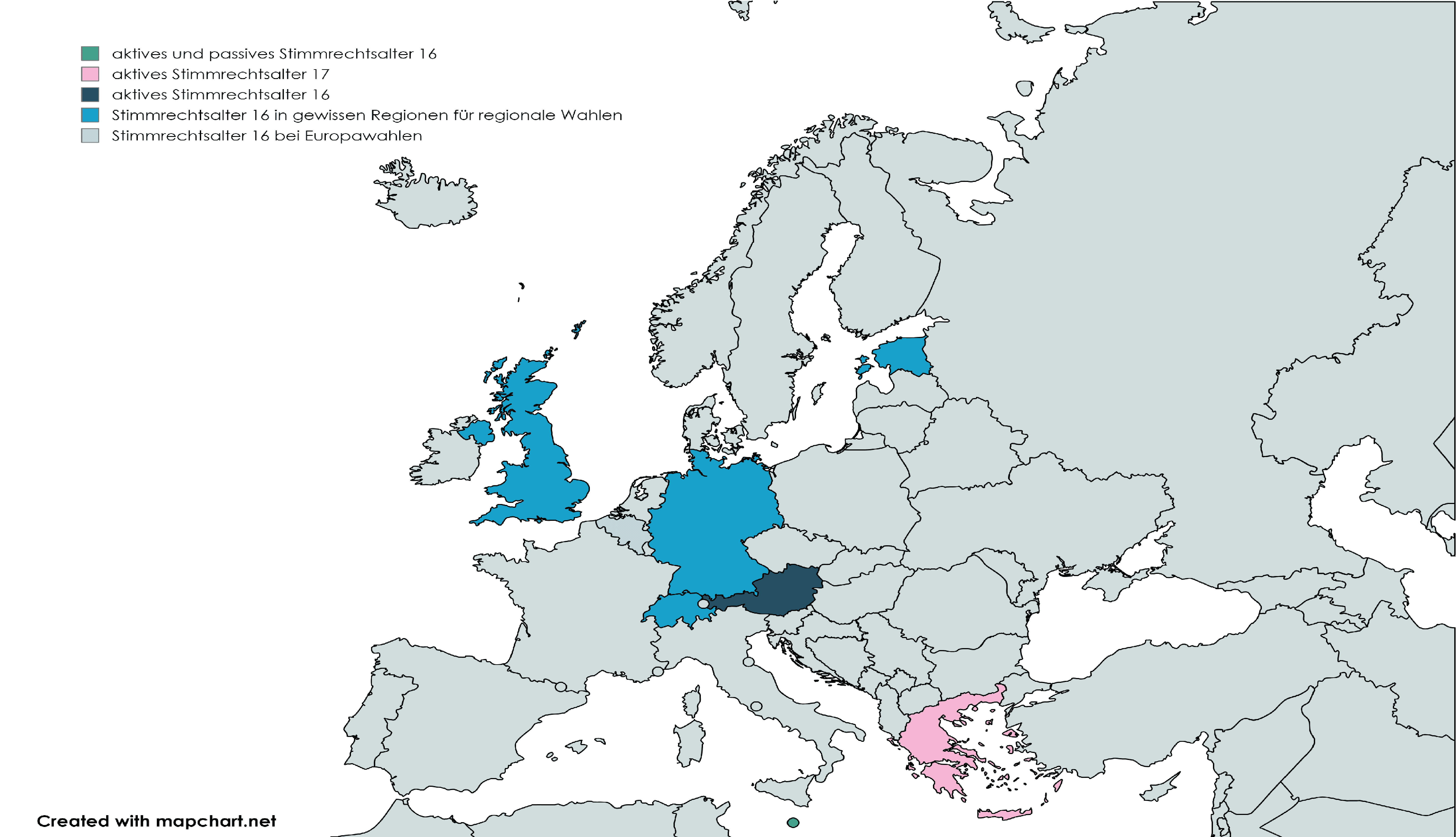

International

Es gibt mehrere Länder, die das Stimmrechtsalter 16 kennen. In diesen Ländern handelt es sich grösstenteils um ein Wahlrecht, da die direkte Demokratie weniger ausgeprägt ist als in der Schweiz (Vatter 2018: 361).

- Bisher kennen Österreich und Malta als einzige europäische Länder das Stimmrechtsalter 16 auf nationaler Ebene (Internetseite 17). Während in Malta 16-jährige auch für politische Ämter kandidieren können, ist dies in Österreich erst ab 18 Jahren möglich. In Österreich wird somit zwischen dem aktiven und passiven Wahlrecht unterschieden (Internetseite 17).

- Griechenland ist ein besonderer Fall. Wählen können die Griech:innen ab 17 Jahren, gewählt werden können sie erst mit 25 Jahren (Internetseite 17). Es wird also zwischen dem aktiven und passiven Wahlrecht unterschieden.

- In Belgien gibt es das Wahlrechtsalter 16, allerdings nur bei den Europawahlen (Internetseite 34).

- Im Vereinigten Königreich können 16- und 17-Jährige seit 2015 in Schottland und seit 2019 in Wales bei regionalen Wahlen teilnehmen (Internetseite 17). Ebenso können 16-jährige in Estland auf kommunaler Ebene wählen gehen.

- Und auch in Deutschland wurde in zehn Bundesländern das Wahlalter für Landtags- und / oder Kommunalwahlen auf 16 Jahre gesenkt (Internetseite 17). Auch hier gilt dies nur für das aktive und nicht das passive Wahlrecht.

- Weltweit dürfen 16-jährige auch in Brasilien, Argentinien, Ecuador, Nicaragua und Kuba bereits wählen gehen (Internetseite 18). Allerdings werden im Demokratieindex 2021 Kuba und Nigaragua als autoritäre Regime geführt. Ecuador wird als hybrides System definiert (Demokratieindex 2021)

Was sagt die Forschung?

Wollen Jugendliche mit 16 Jahren stimmen und wählen können?

- Das Interesse an Politik ist bei den 16-17-Jährigen nicht unbedingt geringer als bei den 18-21-Jährigen (Wagner et al. 2012: 381).

- Beyeler et al. (2015: 238) finden in ihrer Umfrage, dass nur jede zehnte jugendliche Person mit 16 bereits abstimmen möchte und jede Fünfte würde gerne ab 17 daran teilnehmen können. Insgesamt 59 Prozent unterstützen die heutige Regelung vom Stimmrechtsalter 18.

- Rochat und Kübler (2020) zeigen in ihrer Studie zum Kanton Glarus, wo 16 und 17 jährige bereits das Stimm- und Wahlrecht haben, dass diese Altersklasse weniger an Politik interessiert ist, als der Rest der Bevölkerung. Insbesondere gilt dies auf Gemeindebene. Die Autoren schlussfolgern aus ihren Daten, dass diese Alterskategorie nicht so stark politisch partizipiert.

Sind Jugendliche fähig, ihre Meinung und ihre Interessen in Wahlen und Abstimmungen wiederzugeben?

- 16-Jährige wählen mehrheitlich Personen, die ihre Interessen repräsentieren. Ihre Fähigkeiten sind diesbezüglich nicht schlechter als jene älterer Personen. Jugendliche können laut Wagner et al. (2012: 380) mit 16 Jahren ihre Interessen in der Wahl kongruent abbilden.

- Entgegen der Befürchtung Jugendliche würden alle gleich stimmen, finden Forschende, dass Jugendliche ähnlich wie die älteren Generationen denken und dabei genauso vielfältig sind (Beyeler et al. 2015).

- Eine Untersuchung aus Österreich findet keine Evidenz dafür, dass unter 18-Jährige nicht politisch partizipieren wollen oder können. Wenn überhaupt, sei die Altersgruppe zwischen 18 und 21 Jahren tendentiell weniger interessiert an politischer Partizipation (Wagner et al. 2012: 381).

- Wagner et al. (2012: 381) schlussfolgern, dass das Stimmrechtsalter 16 keinen negativen Einfluss auf die Demokratiequalität hat.

Kann das Stimmrecht mit 16 die Stimm- und Wahlbeteiligung nachhaltig verbessern?

- Eine vergleichende Studie mit fünf Ländern stellt fest, dass die Wahlbeteiligung in Ländern mit Stimm- und Wahlrecht 16 höher ist als in den anderen Ländern. Demnach nehmen mehr Personen an Wahlen teil, wenn das Stimmrecht tiefer angesetzt ist (Internetseite 19).

- Eine hohe Erstwähler:innenmobilisierung soll die Wahlbeteiligung nachhaltig erhöhen (Vehrkamp et al. 2015). Stimmrechtsalter 16 ist kein Garant für eine höhere Erstwähler:innenmobilisierung, aber je mehr Personen ihre ersten Wahlerfahrungen unter 20 Jahren erleben, desto höher sollte die Beteiligung langfristig sein (Leininger und Faas 2020).

- Das eigene Wahlrecht und die eigene Teilnahme an Wahlen stärkt das politische Interesse (Vehrkamp et al. 2015).

Was spricht dafür und was dagegen?

Wichtigste Pro Argumente in der politischen Diskussion

Junge Generation einbinden

Balance in der Demokratie

Jugendliche sind fähig

Startschuss ins politische Leben

Jugendliche sollen Verantwortung übernehmen können

Keine Nachteile

Wichtigste Kontra Argumente in der politischen Diskussion

Die Mehrheit der 16-jährigen will kein Stimmrecht

Noch nicht mündig, aber stimmberechtigt

16 ist willkürlich gewählt

Immer wieder dagegen entschieden

Aktives und passives Wahlrecht nur zusammen

Eigene Wähler:innenbasis stärken

Folgende Akteur:innen sprechen sich tendenziell für das Stimmrechtsalter 16 aus:

- Politischen Parteien: Juso, SP, Junge Grüne, Grüne, Junge Mitte, GLP, JGLP

- Jugendparlamente: Jugendsession Graubünden, Jupa Kanton Aargau, Jupa Kanton Bern, Jupa Kanton Luzern, Jupa Schaffhausen, Jupa Stadt Luzern, Jupa Zürich, Junger Rat Basel-Stadt.

Folgende Akteur:innen sprechen sich tendenziell für das Stimmrechtsalter 16 aus:

- Politischen Parteien: JSVP, SVP

- Bisher hat sich kein Jugendparlament offiziell gegen das Stimmrechtsalter 16 ausgesprochen.

Quellen:Internetseite 21, Internetseite 22, Internetseite 23

Noch Fragen?

Ich beantworte sie gerne!